本文希望重新激活一个被遗忘的建筑学线索,并试图通过这条线索让建筑学和当代对于科技、设计、创业相结合的社会氛围之间建立关联。这条线索在20世纪50-60年代异常活跃,随后在被欧洲大陆以符号学为代表的哲学人文思维和认知论(或者可以简化的称为“抵抗的建筑学”)的发展中偃旗息鼓。但这条建筑学线索在控制论、计算机科学、人工智能和随后在互联网上仍然被延续。与批判建筑学追问、抵抗的态度不同,这是一条系统性解决问题为目的的建筑学探索,以系统(system)、方法(method)、模式(pattern)、交互(interaction)、行为(behavior)、对象(object)作为语言,并以可持续的社会价值(和商业价值)作为动力。

复杂问题

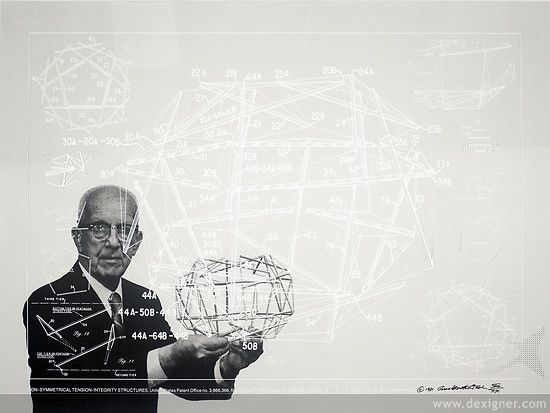

20世纪50-60年代,有一批建筑师们发现自己所遭遇的设计问题越来越复杂 。现代科学的发展以及信息时代的到来,让建筑学可以通过计算机和信息科学的工具和观念来解决问题,并建构一个设计的“方法论”。他们希望可以通过被美国建筑师巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)称为“设计科学”的角度来推动建筑学的发展:一方面他们转向环境学、控制论和人工智能等新兴的人机协同理论;另一方面,他们转向从认知科学、格式塔心理学、语言学等系统性和结构性的知识中抽取的概念模型。这些转向都强调“过程”而不是形式结果,并把“人——建筑师”本身抽离出设计过程的核心角色,从而试图让最终产生的设计结果可以超过人或者机器单独工作所产生的结果。我将讲述这条线索中的三个重要的建筑师:巴克敏斯特·富勒(1895-1983)、克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander,1936-)和尼古拉斯·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte,1943-)。三人都激烈的挑战了建筑师的传统角色,富勒是“设计科学”的先行者,并称自己是“设计科学家”,亚历山大是建筑学的反叛者并对数学和计算机科学的发展产生的重要的影响,两人都是基础思想的先行者,尼葛洛庞帝在实践中走的更远,他明确的指出自己是一个“反建筑师(anti-architect)”。

富勒:设计科学、人与系统和连接(链接)

富勒的建筑学立场不在于一个单体的建筑物,而在于环境和全人类。他是联合国人居计划的创始人之一,在一个宇宙的层面思考我们的地球生存环境。他将这种思考解释为“设计科学”,并在《宇宙结构学》(Cosmography)一书中做了如下描述:“我所称之为设计科学的功能是通过给环境引入新的物件来解决问题。新的物件会产生人的使用,因此,‘碰巧’会导致人类自发放弃原来产生问题的行为或者工具。例如,人们要过一条湍急的河流,作为一个设计科学家我会给他们设计一座桥,从而导致他们会自发并永远放弃原来游泳过河这种危险的方式。”[1]富勒的观点非常明确,与许多可以被称为“未来主义”的建筑师、设计师不同,富勒并不认为改变现状的形式可以解决问题,一个看上去未来的“房子”仍然是一个延续了千万年的“房子”历史的延续。解决问题只能通过引入一种新的模式,从而让旧模式被人们放弃。

什么是一个更好的环境?有另一个什么样的“物件”可以被引入到这个环境?在曼哈顿岛上的测地线穹窿(geodetics dome)计划是一个这样的乌托邦。作为一个环境主义者,富勒相信“另一种环境”的需要最小的物质消耗,换言之,通过最少的物质资料消耗覆盖最大的面积。测地线穹窿在结构和空间上都完成了这种需求,有两个特征:一方面结构的最小化做到环境消耗的最小化,另一方面又对现有环境的效果有最大的改变。如果这种新环境物件中每个杆件可以是“非物体”的话,那么这种模式似乎预测了一个和实体环境并存的环境模式——连线和互联网。

亚历山大:模式语言、人与行为和对象

亚历山大在建筑学的困惑让他的思考转向了形式的自然(生成)秩序和控制论。他指出:即使许多设计结果看上去本身并不复杂(可以小到一个茶壶,也可以大到一个村落),但是设计问题本身存在相互嵌套,因此充满复杂性。他在1964年出版的《合成形式笔记》(Notes on the Synthesis of Form)一书中指出:“除去表面上的简单,这些问题本身所隐含的需求和行为背景,也会让这个问题过于繁复而无法用本能的方式抓住。”在这本书中亚历山大所描述的设计过程需要一个计算机来分析一系列复杂的数据并界定“不适合”(misfits),这些不适合成为设计的要求,从而让设计师可以通过创造一个形式来进行改良、解决或者避免。

亚历山大认为,20世纪的建筑学的设计方法和实践存在根本的问题。在《合成形式的笔记》中,他认为现行的设计方法未能产生让个体和社会满意的设计结果,没有真正满足真实用户的需求,因此无法满足设计和工程改造人类生存环境这一基本要求。亚历山大在加州大学伯克利分校所建立起来的“设计方法”教研组通过用模式语言和空间结构的思想方法,通过将一个复杂的问题细分的方式进行过程简化,并通过几层的简化最终分解为很多小问题,只要将小问题逐个解决,随后聚合起来就可以解决大问题。这种细分的方法产生了所谓的“模式”,通过重建模式的组合,从简单情况的复合形成一个复杂的系统。这个方法是一种从解决问题出发的实证研究,正如在哈佛大学举行的那场著名的对话那样,亚历山大不同意艾森曼把形式看做一个“问题”。亚历山大在这方面的研究中不断的影响着包括格罗皮乌斯和路易康在内的主流建筑学思维发展。如果我们看看这两位在晚期所做的工作即可窥见一些端倪:格氏致力于建构一种协同的设计方式(格氏将其公司命名为“建筑师协作 Architect’s Collaborative”),而康则希望通过基本几何的排列、组合、累积而解决复杂的城市功能和建筑功能(如未建成的费城规划和孟加拉国的建筑群)。

60年代建筑和计算机的影响是相互的,正如控制论创始人之一的帕斯克(Gordon Pask)所撰写的文章的题目那样《控制论的建筑学关联》(Architectural Relevance of Cybernetics),两者之间在思考和行动上都相互促进(而并不是一个行业用另一个行业所创造的工具),亚氏的几本大部头专著直到90年代末还是计算机科学基础研究的必读书目,在计算机的理论体系尚未完全发达的时候,计算机专业通过模式语言来寻找自己的方法。其中设计方法和模式语言对于计算机语言设计的影响直接导致了现在被广泛使用的“基于对象的程序语言”的诞生。而建筑学知识在这方面的影响和作用尚没有被深入研究。

尼葛洛庞帝:数字社会、人与机器对话、交互

帕斯卡1969年在英国《建筑设计》杂志上发表了《控制论的建筑学关联》一文中发问:让我们把设计范式指向设计师自身——不是针对被设计的系统和使用者之间的互动,而是被设计的系统和设计这个系统的人(设计师)之间的交互关系。[2]这个问题深深的吸引了尼葛洛庞帝。

我们已经很少将著名的麻省理工学院媒体实验室作为建筑学院的一部分,但是直到现在也依然如此。其创始人尼葛洛庞帝是一位建筑师。媒体实验室的前身是尼翁与1968年创立“建筑机器组(Architecture Machine Group)”。在《建筑机器》(1970)和《柔性建筑机器》(1975)两本书中,尼氏将设计过程界定为一种对话,这一观点改变了传统的人和机器的动态。他写道“这些对话如此紧密甚至独有,因此只有通过相互之间的互相说服和妥协方能获得观念,这种观念并不能通过任何一方独立的努力而实现。毫无疑问,这种合成共生(symbiosis)关系决定了机器不是人类设计师单方面决定的工具。”因此为了获得一个不断演进的设计结果,人机之间的亲近关系需要包括人工智能,因为“任何设计流程、规则或者真实性都是可以在不同情况下被颠覆的。”[3]人工智能的介入是积极的,通过行为进行表达,并且和人和机器一起随着时间进行发展。建构这个机器并不容易,但是建构一个体制,让人和机器之间交互的探索可以不断发展共生却成为了现实,媒体实验室便在这种大背景下成立。

尼葛洛庞帝在媒体实验室以后的下一个项目是“每个孩子一台电脑”计划。设计开发一种尽量便宜的笔记本电脑,通过让孩子——天生的黑客——拥有一台机器,从而获得知识、联系、快乐,每个孩子都成为激活周围相对落后环境的因子。尼氏说本来他觉得这个计划应该是一个教育项目,但是在很多他所帮助的国际却成为一个国防和国家安全项目(TED Talk),也可被称为“维稳” 项目。

新整体

富勒希望处理“人和环境”的问题:通过建立一种设计科学来解决复杂的宏观问题,通过一种新的模式、制度、物件来取代(而不是改变)产生问题的旧模式,新的人和环境取代旧的环境——这个“新整体”的物质性最小,但系统联系性最大。亚历山大则建立“人和模式”的问题:通过将宏观问题分解成模式,并从自然、社会的系统中发现对象和行为,并通过重新设定模式中对象的行为,建构一个系统性的新整体。但是,富勒的“新整体”具有浓重的乌托邦色彩,亚历山大的“新整体”是概念性的。似乎只有尼葛洛庞帝更接近真实。人机的共生关系创造出人和机器都无法单独完成的结果。这种方式既可以被称为“人机交互”或者“众包(crowdsourcing)”。 之所以“每个孩子一台笔记本”可以被认为是一个具有“维稳“效果的项目,正是因为原本随机的这些因子通过机器成为一个又一个“人机共生体” 都在进行“随机的,大众的,无意识的,善意的行为”,影响自己的父母、家族、村落。通过互联网带来一种集群效果,我们不知道这个效果有多大,到何时才能够从量变转为质变。但是如果我们看看其他人机共生、人机互动、人机共同进化、众包的例子……我们似乎并不难相信一个巨大 的系统性问题——富勒称为“宇宙的问题”——也许是可以被一种可以被辨识的“模式”解决的。

宇宙、永恒、模式、人机、进化……这一系列“大”词,听上去有些上个世纪中叶的科幻味道,那一代的科幻却孕育了现在……艺术史学家库布勒(George Kubler)在《时间的形状》(1962)一书中说:“现在产生的所有东西要么是不久前的一个复制品,要么是变种,可以连续无间断的追溯到人类时代的第一个早晨。”[4]我们有必要追溯过去的未来,因为未来在过去中。

[1] 这段概念引用自:http://www.bfi.org/designsc.htm .

[2] Gordon Pask, “The Architectural Relevance of Cybernetics,” Architectural Design 7, no. 6 (1969): 496.

[3] Nicholas Negroponte, The Architecture Machine (Cambridge, Mass.,: M.I.T. Press, 1970), 11-12.

[4]George Kubler, The Shape of Time: Remarks on the History of Things, New Haven: Yale University Press, 1962, p.2.